Die Stadt Würzburg, malerisch gelegen am Main, ist nicht nur für ihre historische Altstadt und erstklassigen Weine bekannt, sondern auch als Gastgeber der „Future of Industrial Usability“. Die Veranstaltung brachte vom 23. bis 24. Oktober Experten aus ganz Deutschland zusammen, um die neuesten Entwicklungen im Bereich User Experience (UX) im industriellen Umfeld zu diskutieren. Meine Kollegin Vivien und ich waren ebenfalls vor Ort und teilen hier unsere Eindrücke.

Benutzerfreundlichkeit als Erfolgsfaktor

Ein zentrales Thema der Konferenz war die User Experience von Produkten in der industriellen Anwendung. Aus gutem Grund: In einer Zeit, in der Technologie und digitale Lösungen den Arbeitsalltag prägen, wird die Gestaltung von Produkten und Anwendungen, die Bedürfnisse und Erwartungen der Anwender in den Mittelpunkt stellen, immer entscheidender. Eine herausragende UX kann nicht nur die Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch die Mitarbeiterproduktivität und Effizienz.

Die Vorträge und Diskussionen hierzu zeigten deutlich, dass eine benutzerzentrierte Herangehensweise an die Produktentwicklung unerlässlich ist. Von der Einfachheit der Benutzeroberflächen bis hin zur nahtlosen Integration von Funktionen – Unternehmen müssen die Bedürfnisse ihrer Nutzer verstehen, um Produkte und Anwendungen zu entwickeln, die in der heutigen komplexen Arbeitswelt effektiv eingesetzt werden können.

Nutzer:innenbedürfnisse im Fokus: Personas im Enterprise Software Kontext

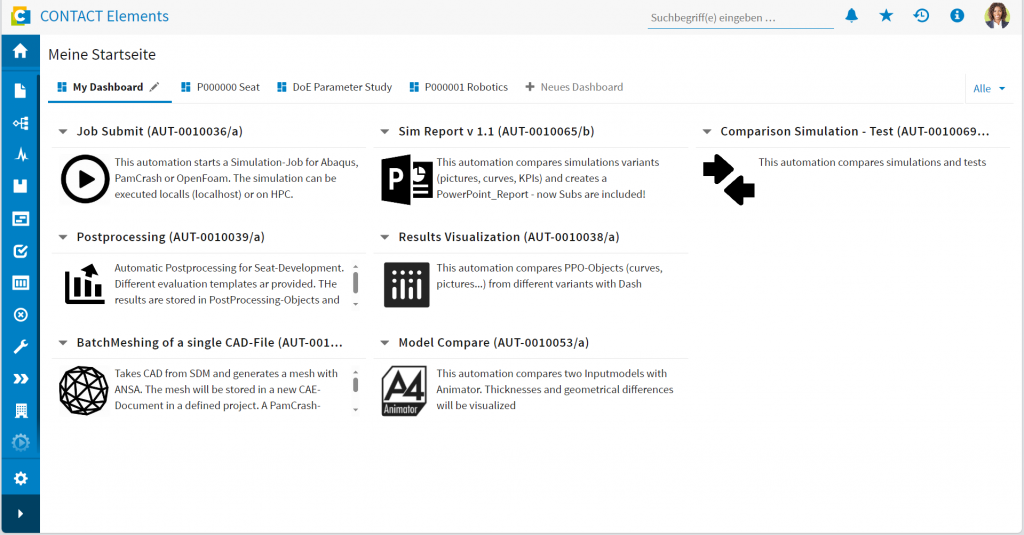

Die Entwicklung von Enterprise Software ist aufgrund ihrer Komplexität und Vielzahl an Nutzer:innengruppen besonders anspruchsvoll. Dass der Einsatz von Personas eine gute Möglichkeit bietet, dieser Herausforderung zu begegnen, haben wir bereits im Beitrag „Personas für Business Software – Spielerei oder nachhaltiger Mehrwert?“ beschrieben. Personas sind fiktive Charaktere, die typische Anwender:innen eines Produkts oder Services repräsentieren. Die Arbeit mit ihnen ist bei CONTACT ein wichtiger Bestandteil in der Software-Entwicklung und trägt maßgeblich dazu bei, ein besseres Verständnis über Aufgaben und Bedürfnisse der Nutzer:innen in ihrem Arbeitsalltag zu erhalten. Mit diesem Verständnis können Unternehmen Produkte und Softwarelösungen nutzerzentrierter entwickeln. In Würzburg präsentierten wir hierzu in unserem diesjährigen Vortrag, wie man Personas erstellt, diese im Unternehmen vermarktet und abteilungsübergreifend nutzt.

Kartenset als spielerisches Mittel, um Personas im Unternehmen sichtbar zu machen (©Vogel Communications Group)

Die Integration von KI in Interaktionskonzepte: Der Weg in die Zukunft

Ein weiteres heiß diskutiertes Thema war die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in Interaktionskonzepte. KI wird in der Industrie zunehmend als ein Mittel zur Verbesserung von Prozessen und zur Unterstützung von Entscheidungsfindungen eingesetzt. Sie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit Maschinen und Technologie interagieren, grundlegend zu verändern. Die Teilnehmer konnten sich anhand beeindruckender Beispiele und Best Practices ein Bild davon machen, wie KI die Effizienz und Leistungsfähigkeit in der Industrie steigern kann. So zeigte zum Beispiel ein Konzept, wie die KI-Integration in ein Human Machine Interface (HMI) Maschinenanwender:innen dabei unterstützt, Anlagen energieeffizienter einzustellen.

Future of Industrial Usability: Ein voller Erfolg

Insgesamt war die „Future of Industrial Usability“ eine inspirierende Veranstaltung. Zeigte sie doch neben aktuellen Trends, dass die nutzerzentrierte Entwicklung von Produkten für die Industrie nicht bloß eine Modeerscheinung ist, sondern eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Produktentwicklung und des Unternehmenserfolgs eingenommen hat. Unternehmen, die in die Verbesserung der Usability investieren, werden in der Lage sein, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt abzuheben und die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen.

Wir können uns auf weitere spannende Entwicklungen und Innovationen in diesem Bereich freuen und danken den Organisatoren der Konferenz in Würzburg für diese großartige Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal.